1. 骨髓增生异常综合征的基因组结构

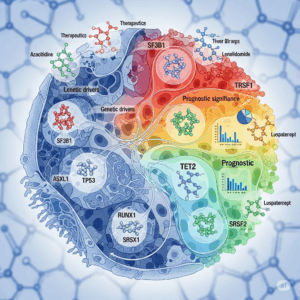

骨髓增生异常综合征(Myelodysplastic Syndrome, MDS),最新称法是骨髓增生异常肿瘤(Myelodysplastic Neoplasms, MPN),但目前习惯上还是叫骨髓增生异常综合征。是一组起源于造血干细胞(HSC)的克隆性髓系肿瘤 。其核心病理生理学特征在于造血干/祖细胞(HSPC)中体细胞突变的序贯性获得,这些突变赋予了细胞选择性生长优势,导致克隆性扩增 。这些遗传和表观遗传的改变深刻地扰乱了关键的细胞通路,最终表现为无效造血、外周血细胞减少以及向急性髓系白血病(AML)转化的风险增加 。MDS的临床和生物学异质性根植于其复杂的基因组结构,涉及多个功能类别的基因突变,包括RNA剪接、表观遗传调控、转录调节和基因组稳定性维持等 。对这些分子改变的深入理解,不仅揭示MDS的发病机制,也可为疾病的分类、预后评估和靶向治疗开辟新的道路。

1.1 RNA剪接功能失调:MDS的标志性特征

在MDS的分子发病机制中,RNA剪接体相关基因的突变占据了核心地位,是该疾病最显著的遗传标志之一 。与其他肿瘤相比,剪接体突变在MDS中尤为普遍,这些突变通常以相互排斥的方式发生,共同导致了前体mRNA(pre-mRNA)的加工异常,这是导致疾病表型的关键因素 。

核心基因及其流行率

剪接体通路是MDS中最常发生突变的通路。四个核心基因突变的发生频率总和在MDS患者中超过50%:

-

- SF3B1 (Splicing factor 3B subunit 1):是最常见的突变基因,发生率约为20%至30% 。

-

- SRSF2 (Serine/arginine-rich splicing factor 2):突变率约为10%至15% 。

-

- U2AF1 (U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1):突变率约为7%至12% 。

-

- ZRSR2 (Zinc finger CCCH-type, RNA-binding motif and serine/arginine rich 2):突变率约为5%至10% 。

这些突变通常是杂合性的错义突变(SF3B1, SRSF2, U2AF1)或功能丧失性突变(ZRSR2),并且具有显著的互斥性,即一个患者的肿瘤克隆中通常只携带其中一种剪接体基因突变 。

病理生理学机制

这些基因编码的蛋白是剪接体(spliceosome)的关键组成部分,剪接体负责在pre-mRNA加工过程中精确切除内含子并连接外显子。突变会破坏剪接体对pre-mRNA上3’剪接位点的识别能力,导致异常的RNA剪接事件,如外显子跳跃、内含子保留或使用隐蔽的剪接位点 。其结果是产生大量异常的mRNA转录本和功能失调的蛋白质,这些蛋白质可能涉及细胞分化、凋亡和增殖等多个关键过程,最终促成了MDS的病理表型,如无效造血和发育异常 。

表型关联

特定的剪接体突变与独特的临床病理亚型密切相关,这为基于基因型的疾病分类提供了有力证据。

-

- SF3B1突变:是伴有环状铁粒幼细胞的MDS(MDS with ring sideroblasts, MDS-RS)的决定性遗传突变 。携带SF3B1突变的患者,其骨髓中通常可见大量环状铁粒幼细胞,这是一种红系前体细胞内线粒体铁过载的病理形态。这一强关联使得SF3B1突变成为定义MDS-RS亚型的分子标志 。

-

- SRSF2突变:虽然也见于MDS,但更常与慢性粒单核细胞白血病(CMML)相关,后者是一种MDS/骨髓增殖性肿瘤(MPN)重叠性肿瘤 。

1.2 表观遗传控制失常:重写细胞程序

表观遗传调控在不改变DNA序列的情况下控制基因表达,其失调是MDS发病机制的另一个核心环节 。表观遗传修饰的异常可以导致抑癌基因的沉默或癌基因的激活,从而驱动肿瘤的发生和发展 。MDS中常见的表观遗传相关基因突变主要涉及DNA甲基化和染色质/组蛋白修饰两大类。

1.2.1 DNA甲基化修饰因子

-

- TET2 (Tet methylcytosine dioxygenase 2):是MDS中最常发生突变的基因之一,在超过20%的患者中发现突变 。TET2基因编码一种双加氧酶,其功能是将5-甲基胞嘧啶(5mC)氧化为5-羟甲基胞嘧啶(5hmC),这是DNA去甲基化过程的关键步骤。TET2突变(通常是功能丧失性的插入、缺失或无义突变)会导致其酶活性受损,DNA甲基化模式异常,影响基因表达 。TET2突变常常是克隆性造血的早期“始发”事件,在意义未明的克隆性造血(CHIP)中非常普遍 。部分研究表明,多重TET2突变可能与向CMML的进展相关 。

-

- DNMT3A (DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A):在约12-18%的MDS患者中发生突变 。DNMT3A编码一种从头DNA甲基转移酶。其突变(尤其是R882热点突变)可导致CpG岛的异常高甲基化,从而抑制下游基因的表达 。与TET2类似,DNMT3A突变也是年龄相关性克隆性造血(ARCH/CHIP)的常见基因,并且与白细胞减少以及向AML转化的风险增加相关 。

-

- IDH1/2 (Isocitrate dehydrogenase 1/2):在MDS中的突变率较低(<5%),但在AML中更为常见 。IDH1/2的突变会导致一种“癌代谢物”——2-羟基戊二酸(2-HG)的产生和积累。2-HG作为一种竞争性抑制剂,能够抑制包括TET2在内的多种α-酮戊二酸依赖性双加氧酶的活性,从而同时扰乱DNA和组蛋白的甲基化状态,促进肿瘤发生 。

1.2.2 染色质与组蛋白重塑因子

-

- ASXL1 (Additional sex combs like 1):是MDS中一个非常常见的突变基因(15-25%),参与染色质重塑 。它同样是CHIP的关键基因之一,其突变被广泛证实与不良预后密切相关,是预后评估中的一个重要负面指标 。

-

- EZH2 (Enhancer of zeste homolog 2):在5-10%的病例中发生突变,编码一种组蛋白甲基转移酶,是PRC2复合体的催化亚基。EZH2突变同样与较差的预后相关 。

1.3 转录调控与基因组完整性的破坏

1.3.1 关键转录调控因子

-

- RUNX1 (Runt-related transcription factor 1):是正常造血所必需的关键转录因子。在约10%的MDS患者中发生突变,其功能失活会严重影响造血分化,并与不良预后相关 。

1.3.2 基因组的守护者:TP53

-

- 功能与流行率:TP53是一个至关重要的抑癌基因,在细胞周期调控、DNA损伤修复和细胞凋亡中发挥核心作用,被誉为“基因组的守护者” 。在MDS中,TP53突变的发生率为5-18%,常与复杂的核型异常(尤其是17p缺失)相关 。TP53突变是预测不良预后、治疗抵抗和AML转化的最强有力的分子标志之一 。

-

- 双等位基因失活:TP53突变最严重的后果来自于双等位基因失活,例如一个等位基因发生突变,另一个等位基因发生缺失(通常通过del(17p)实现)。这会导致p53功能的完全丧失,细胞增殖和分化失控,是导致疾病高度恶性的关键机制 。

1.4 其他关键通路

-

- Cohesin复合体:Cohesin复合体在维持基因组三维结构、染色体分离和DNA修复中至关重要。该复合体相关基因的突变,如STAG2(约8%)、RAD21、SMC1A和SMC3,会破坏基因组的稳定性,导致干细胞增殖和分化缺陷 。

-

- 信号转导通路:激活细胞生长和增殖的信号通路突变在MDS中也时有发生。例如,NRAS(5-10%)、KRAS和CBL等基因的突变可以激活RAS信号通路 。值得注意的是,NRAS突变通常被认为是MDS疾病进展过程中的晚期事件,常以亚克隆的形式存在,其出现往往预示着向AML的转化风险增加 。

综合分析揭示,MDS并非由单一突变引起,而是由不同功能通路的遗传损伤逐步累积所致 。这一过程呈现出明显的层级性:疾病的起始阶段往往涉及表观遗传调控基因的突变,如

TET2、DNMT3A和ASXL1,这些突变建立了“意义未明的克隆性造血”(CHIP)状态,为后续的恶性转化奠定了基础 。在此基础上,剪接体基因或转录因子等“二次打击”的出现,则驱动疾病向临床可诊断的MDS表型发展。而诸如信号通路基因(如

NRAS)等晚期突变的获得,则常常是疾病向更具侵袭性的AML转化的分子信号 。这种分层演进模型对于理解MDS的自然病程至关重要,它解释了为何部分CHIP个体最终会进展为MDS,而其他人则不会,关键在于后续获得的突变类型。这也强调了对高危个体进行连续基因监测的必要性,并为开发不仅针对晚期克隆,也靶向早期始发克隆的治疗策略提供了理论框架。

表1:MDS的基因组图谱

| 基因 (Gene) | 功能通路/分类 (Functional Pathway/Classification) | MDS中估计频率 (%) (Estimated Frequency in MDS) | 一般预后关联 (General Prognostic Association) |

| TET2 | DNA甲基化 (DNA Methylation) | >20% | 不明确/依赖背景 (Unclear/Context-Dependent) |

| SF3B1 | RNA剪接 (RNA Splicing) | 20-30% | 良好(若无不良共突变) (Favorable, if no adverse co-mutations) |

| ASXL1 | 染色质重塑 (Chromatin Remodeling) | 15–25% | 不良 (Adverse) |

| DNMT3A | DNA甲基化 (DNA Methylation) | 12–18% | 不良 (Adverse) |

| SRSF2 | RNA剪接 (RNA Splicing) | 10-15% | 不良 (Adverse) |

| RUNX1 | 转录因子 (Transcription Factor) | 10% | 不良 (Adverse) |

| U2AF1 | RNA剪接 (RNA Splicing) | 8–12% | 不良 (Adverse) |

| TP53 | 细胞周期调控 (Cell Cycle Regulator) | 5–18% | 极差 (Very Adverse) |

| EZH2 | 组蛋白甲基化 (Histone Methylation) | 5–10% | 不良 (Adverse) |

| ZRSR2 | RNA剪接 (RNA Splicing) | 5–10% | 不良 (Adverse) |

| NRAS | RAS信号通路 (RAS Signaling Pathway) | 5–10% | 不良 (Adverse) |

| STAG2 | Cohesin复合体 (Cohesin Complex) | 8% | 不明确 (Unclear) |

| BCOR | 转录负调控 (Negative Regulator of Transcription) | 4–6% | 不明确/不良 (Unclear/Adverse) |

| IDH1/2 | DNA甲基化 (DNA Methylation) | <5% | 不明确 (Unclear in MDS) |

| JAK2 | 细胞因子信号 (Cytokine Receptor Signaling) | <5% | 不明确 (Unclear) |

| ETV6 | 转录调控 (Transcription Regulation) | <5% | 不良 (Adverse) |

数据来源:基于综合信息。频率为估计值,可能因研究人群和检测技术而异。

2. 分子时代的预后分层:从IPSS-R到IPSS-M

随着对MDS分子基础认识的深化,疾病的风险评估体系也经历了范式转变,从单纯依赖临床和细胞遗传学指标,演进到整合了分子遗传学数据的新标准。这一进步极大地提升了预后预测的精确性,并对临床决策产生了深远影响。

2.1 预后评分系统的演进

-

- 基础:IPSS和IPSS-R:国际预后评分系统(IPSS)及其2012年的修订版(IPSS-R)是MDS风险分层的基石 。这些系统基于骨髓原始细胞比例、核型和血细胞减少的程度,将患者分为从“极低危”到“极高危”的不同风险组别,在指导治疗决策方面发挥了开创性作用 。然而,IPSS和IPSS-R的主要局限在于未能纳入日益增多的、具有强大预后价值的体细胞突变信息,从而无法完全捕捉MDS的遗传异质性 。

-

- 新金标准:分子国际预后评分系统(IPSS-M):IPSS-M的问世标志着MDS预后评估进入了一个新时代 。该系统通过对近3000例MDS患者的队列进行研究,将基因组信息与传统的IPSS-R临床参数(血红蛋白、血小板、中性粒细胞、骨髓原始细胞比例和细胞遗传学)相结合,创建了一个更为强大的预后模型 。IPSS-M分析了31个基因的突变状态,并根据其对预后的影响赋予不同权重,最终生成一个连续的、患者特异性的风险评分 。

-

- 重新分层的临床影响:IPSS-M不仅是对IPSS-R的微调,而是一次重大的升级。研究表明,与IPSS-R相比,IPSS-M将46%的患者重新划分到了不同的风险类别中,其中高达74%的患者被“上调”至更高的风险组 。这一结果凸显了IPSS-M在预测无白血病生存期(LFS)、总生存期(OS)和AML转化风险方面具有更强的区分能力 。这意味着,过去被认为是中低风险的患者,在分子层面可能隐藏着高风险特征,反之亦然。

2.2 IPSS-M内部的遗传决定因素

IPSS-M是一个加权模型,其中特定的基因突变及其等位基因状态对最终的风险评分有显著的正面或负面贡献 。

2.2.1 高风险分子特征(不良预后影响)

-

- TP53多重打击(multi-hit):这是IPSS-M中预测不良结局的最强有力的单一遗传因素。该模型特别对“多重打击”状态(即存在两个或以上的TP53突变,或一个突变伴随对侧等位基因的缺失)给予极高的负权重,而单发的、杂合的TP53突变则影响较小 。这一精细的区分是IPSS-M的一大进步,准确反映了p53功能完全丧失的严重后果。

-

- MLL(KMT2A)-PTD和FLT3突变:尽管在MDS中不如在AML中常见,MLL基因的部分串联重复(PTD)和FLT3突变(ITD或TKD)与极高的AML转化风险和极差的生存率相关,因此在IPSS-M模型中被赋予了强烈的负面权重 。

-

- 关键剪接和表观遗传基因:ASXL1、BCOR、EZH2、RUNX1、SRSF2、STAG2和U2AF1等基因的突变均与显著缩短的LFS、OS以及更高的AML转化风险相关,因此在模型中作为独立的负面预后因素 。

2.2.2 良好及依赖背景的突变

-

- SF3B1的复杂性:IPSS-M首次在预后系统中正式明确了SF3B1突变的背景依赖性。其良好的预后效应仅限于SF3B1α组,即SF3B1突变且不伴有特定不良共突变(如BCOR、RUNX1、SRSF2等)的患者。一旦SF3B1与这些不良基因发生共突变(定义为SF3B1β组)或与del(5q)同时存在(SF3B15q组),其有利的预后影响即被抵消甚至逆转 。这一发现对于临床实践具有至关重要的指导意义,避免了对所有SF3B1突变患者一概而论。

2.3 突变负荷的影响

-

- “Nres”因子:IPSS-M模型中包含一个名为“Nres”(残余基因数量)的变量。该变量计算了在一个包含15个基因的列表中(如BCORL1, CEBPA, IDH1, NF1等)发生突变的基因数量,以捕捉那些未被单独选入模型的基因所带来的累积风险 。这体现了一个重要原则:更高的总体突变负荷本身就是一个不良的预后因素。

-

- 一般原则:独立于IPSS-M模型,其他研究也证实,携带三个或更多驱动基因突变的患者,其总生存期显著劣于突变较少的患者,这反映了更高的基因组不稳定性和疾病演进程度 。

IPSS-M的卓越性能及其对高达46%患者风险分层的显著改变,确立了一个新的临床现实:在缺乏全面分子数据的支持下,对MDS的风险评估已不再完整,甚至可能产生误导。传统的重大治疗决策,如是否进行异基因造血干细胞移植(HSCT),很大程度上依赖于IPSS-R的分层 。然而,IPSS-M已被证明在预测关键临床终点方面远优于IPSS-R 。由于IPSS-M的精确计算需要31个特定基因及其等位基因状态的数据 ,这实际上为临床实践设定了一个新的、基于证据的护理标准。因此,在MDS的初次诊断工作中,进行覆盖至少31个IPSS-M基因的全面二代测序(NGS)分析,已从一项辅助性检查转变为一项核心的、强制性的评估环节。继续依赖旧模型或有限的基因检测,可能导致对高风险患者的治疗不足,或对低风险患者的过度治疗。

表2:MDS中关键体细胞突变的预后影响

| 基因/等位基因状态 (Gene/Allelic State) | 对总生存期的影响 (Impact on Overall Survival) | 对AML转化风险的影响 (Impact on AML Transformation Risk) | 在IPSS-M中的权重 (Weighting in IPSS-M) |

| TP53 multi-hit | 极差 (Very Adverse) | 极高 (Very High) | 极强负向 (Strongly Adverse) |

| MLL(KMT2A)-PTD | 极差 (Very Adverse) | 极高 (Very High) | 强负向 (Adverse) |

| FLT3 (ITD/TKD) | 差 (Adverse) | 极高 (Very High) | 强负向 (Adverse) |

| ASXL1 | 差 (Adverse) | 高 (High) | 负向 (Adverse) |

| RUNX1 | 差 (Adverse) | 高 (High) | 负向 (Adverse) |

| EZH2 | 差 (Adverse) | 较高 (Moderately High) | 负向 (Adverse) |

| SRSF2 | 差 (Adverse) | 较高 (Moderately High) | 负向 (Adverse) |

| U2AF1 | 差 (Adverse) | 较高 (Moderately High) | 负向 (Adverse) |

| SF3B1α (无不良共突变) | 良好 (Favorable) | 低 (Low) | 正向 (Favorable) |

| SF3B1β (有不良共突变) | 中性/差 (Neutral/Adverse) | 中等 (Moderate) | 中性/负向 (Neutral/Adverse) |

| 突变数量 ≥ 3 | 差 (Adverse) | 较高 (Moderately High) | 累积负向 (Cumulatively Adverse) |

3. 遗传学在异基因造血干细胞移植(HSCT)中的作用

异基因造血干细胞移植(HSCT)是目前唯一能够治愈MDS的疗法 。然而,移植本身存在显著的风险和并发症。因此,在分子时代,遗传学信息在HSCT的整个流程中扮演着至关重要的角色,从筛选合适的移植候选人,到预测并监测移植后的复发风险。

3.1 移植前决策:识别治愈的候选者

HSCT的决策核心是在疾病本身的风险与移植相关死亡率(TRM)之间进行权衡。高风险的遗传标志物能够将这种平衡推向支持进行移植的一方,因为这些患者若不接受治愈性治疗,其预后将非常差 。

-

- 驱动移植决策的高风险突变:在诊断时发现某些特定的基因突变,强烈预示着疾病将快速进展且对非治愈性疗法反应不佳,这成为早期推荐进行HSCT的有力依据。这些高风险突变主要包括:

-

- TP53:携带TP53突变的患者预后极差,是进行HSCT的强烈指征 。

-

- RUNX1:RUNX1突变同样与不良预后和高复发风险相关 。

-

- ASXL1:作为另一个重要的不良预后标志,ASXL1突变也支持早期考虑移植 。

-

- RAS通路突变:如NRAS或KRAS突变,与疾病进展和移植后复发风险增加有关,也是考虑移植的因素之一 。

-

- 驱动移植决策的高风险突变:在诊断时发现某些特定的基因突变,强烈预示着疾病将快速进展且对非治愈性疗法反应不佳,这成为早期推荐进行HSCT的有力依据。这些高风险突变主要包括:

临床共识和指南均强调,对于身体状况允许且携带这些高风险遗传特征的患者,应毫不迟疑地进行移植评估和转诊 。

3.2 预测和监测移植后复发

移植后复发是导致HSCT失败的首要原因 。遗传学分析不仅能预测哪些患者复发风险更高,还能为移植后的监测提供灵敏的工具。

-

- 复发的遗传预测因子:移植前存在的某些基因突变是移植后复发的独立危险因素。

-

- TP53:移植前携带TP53突变是预测移植后生存率差和复发风险高的最强有力的分子指标 。一项研究进一步发现,在接受移植的TP53突变患者中,截短型突变(导致蛋白功能完全丧失)比错义突变更能预示不良的生存结局,这揭示了不同突变类型之间生物学效应的差异 。

-

- WT1:最近一项针对伴有原始细胞增多(MDS-EB2)患者的研究发现,WT1基因突变是HSCT后复发的独立危险因素 。

-

- 其他基因:如前所述,RUNX1、ASXL1和RAS通路突变也被证实与移植后复发风险增加有关 。

-

- 复发的遗传预测因子:移植前存在的某些基因突变是移植后复发的独立危险因素。

-

- 用于微小残留病(MRD)的分子监测:

-

- 核心概念:在诊断时通过NGS检测到的体细胞突变,可以作为患者特异性的、高度精确的生物标志物,用于在移植后追踪微小残留病(MRD) 。

-

- 灵敏度的提升:研究表明,通过流式细胞术分选出造血干/祖细胞(HSPCs)后再进行突变检测,其灵敏度比检测未分选的单个核细胞(MNCs)高出约100倍 。这意味着,即使在患者处于完全临床缓解(CR)状态时,也能通过这种方法检测到极低水平的、预示着复发的恶性克隆。

-

- 临床应用价值:分子复发的早期发现为抢先治疗(pre-emptive therapy)创造了机会。例如,在疾病负荷极低时,及时停用免疫抑制剂或进行供者淋巴细胞输注(DLI),其成功率远高于在临床复发后进行干预 。

-

- 用于微小残留病(MRD)的分子监测:

遗传学分析在HSCT领域发挥着双重关键作用。它不仅是移植前筛选高危患者、做出正确治疗决策的工具,更是移植后进行疾病监测、预防复发的最有力武器。移植前的NGS检测结果,其价值贯穿了整个移植过程。首先,它通过识别TP53、RUNX1等高风险突变,帮助临床医生确定哪些患者最需要通过HSCT来改变其不良的自然病程 。其次,这些相同的突变又成为预测移植后复发风险的最重要指标 。最后,这些突变序列为移植后的MRD监测提供了具体的分子靶点,使得极早期、高灵敏度的复发预警成为可能 。这种从诊断、决策到监测的“全程化”应用模式,建立了一个以分子信息为核心的个体化移植治疗新范式,深刻地改变了MDS的治愈性治疗策略。

4. MDS的基因突变指导治疗

本节旨在将复杂的分子图谱转化为可操作的、基于证据的治疗策略,并重点参考美国国家综合癌症网络(NCCN)等权威机构的指南建议 。MDS的治疗正逐步从“一刀切”的风险分层模式,向基于特定分子靶点的精准医疗时代迈进。

4.1 低风险MDS的治疗

对于低风险(LR-MDS)患者,治疗目标主要是改善血细胞减少(尤其是贫血)、提高生活质量,并延缓疾病进展。

4.1.1 靶向SF3B1突变/环状铁粒幼细胞性贫血

-

- 药物:罗特西普,Luspatercept (Reblozyl),一种首创的红系成熟剂(erythroid maturation agent) 。

-

- 机制与适应症:罗特西普通过抑制TGF-β信号通路中的异常Smad2/3信号,促进晚期红系前体的成熟,从而改善无效的红细胞生成。它对伴有环状铁粒幼细胞(RS)的LR-MDS患者的贫血特别有效,而这类患者中绝大多数都携带SF3B1突变 。根据FDA和EMA的批准以及NCCN指南的推荐,Luspatercept适用于对促红细胞生成素(ESA)治疗失败或不适合,且需要输血的LR-MDS-RS患者 。

-

- 证据:关键的III期MEDALIST临床试验显示,接受罗特西普治疗的患者中,有38%实现了8周及以上的输血非依赖,而安慰剂组仅为13%,差异具有统计学和临床意义 。

4.1.2 del(5q) MDS的标准治疗

-

- 药物:来那度胺(Lenalidomide)。

-

- 适应症:对于伴有孤立性del(5q)细胞遗传学异常的输血依赖性LR-MDS患者,来那度胺是高效的标准治疗方案,能够显著提高红系反应率并使患者摆脱输血依赖 。

-

- TP53的警示:一个至关重要的临床要点是,如果del(5q)患者同时携带TP53突变(即使是在极低的亚克隆水平),其对来那度胺的反应会显著减弱,且更容易早期复发 。这再次强调了在启动靶向治疗前进行深度基因测序的重要性,以识别这些潜在的耐药克隆。

4.2 高风险及复发/难治性(R/R)MDS的策略

对于高风险(HR-MDS)和治疗失败的患者,治疗目标转为控制疾病、延缓向AML转化,并尽可能争取移植机会。

4.2.1 靶向IDH1/2突变

-

- 药物:艾伏尼布,Ivosidenib (Tibsovo) 靶向IDH1突变,恩西地平,Enasidenib (Idhifa) 靶向IDH2突变 。

-

- 机制:这些是小分子抑制剂,通过特异性地抑制突变的IDH1/2酶,阻止癌代谢物2-HG的产生,从而解除对造血分化的抑制,诱导髓系细胞成熟 。

-

- 适应症:尽管这些药物主要在AML中获批并广泛应用,但艾伏尼布已获得FDA批准并被NCCN指南推荐,用于治疗携带易感IDH1突变的复发/难治性成人MDS患者 。这为特定分子亚型的R/R MDS患者提供了一个关键的靶向治疗选择。

4.2.2 难点:TP53突变的MDS

-

- 挑战:如前所述,TP53突变的MDS/AML预后极差,对包括去甲基化药物(HMAs,如阿扎胞苷)和维奈克拉(venetoclax)联合方案在内的标准疗法反应不佳 。

-

- 在研药物:

-

- 莫洛利单抗,Magrolimab:这是一种抗CD47单克隆抗体,旨在阻断“别吃我”信号,增强巨噬细胞对肿瘤细胞的吞噬。其与阿扎胞苷联合的Ib期研究在TP53突变患者中显示出初步的希望 。然而,备受期待的III期ENHANCE-2研究在TP53突变的AML中因未能改善总生存期而被提前终止,这对该领域是一个重大挫折 。

-

- Eprenetapopt (APR-246):这是一种旨在恢复突变p53蛋白功能的小分子药物。其与阿扎胞苷联合的II期研究显示了令人鼓舞的缓解率(总缓解率69%),但中位总生存期仍不理想,仅为11.8个月 。

-

- 在研药物:

-

- 临床共识:鉴于目前缺乏公认有效的靶向药物,对于身体状况允许的TP53突变MDS患者,参加临床试验是NCCN指南和临床专家共同推荐的首选策略 。

4.3 异基因HSCT的总体作用

必须重申,对于符合条件的患者,尤其是那些由分子标志物(如TP53、ASXL1、RUNX1等)定义为高风险的患者,异基因HSCT仍然是唯一可能治愈的手段 。最近的数据证实,即使在年龄较大(50-75岁)的高风险MDS患者中,HSCT相比于非移植疗法仍具有显著的生存优势 。

MDS的治疗格局,一方面,我们见证了精准医学的成功典范,例如通过SF3B1突变指导Luspatercept的使用,或通过IDH1突变指导Ivosidenib的使用,这些都已成为NCCN指南认可的治疗路径 。另一方面,那些最常见且预后最差的突变,如TP53、ASXL1和RUNX1,目前仍然缺乏有效的靶向药物。这种二元性在临床实践中表现得尤为明显:对于某些患者,我们可以提供基于分子靶点的精准治疗;而对于另一些患者,尤其是有着不良预后突变的群体,治疗选择则受限于传统的去甲基化药物,或者只能寄希望于临床试验 。

MDS未来研究的核心方向:不仅要继续扩大“可成药”靶点的名单,更要集中力量开发新颖的治疗策略(如免疫疗法、创新的联合用药方案),以攻克由最常见的不良突变所驱动的治疗抵抗。

表3:MDS中基于突变的治疗方法

| 遗传异常 (Genetic Abnormality) | 推荐/在研疗法 (Recommended/Investigational Therapy) | NCCN推荐类别 (NCCN Category) | 关键临床考量 (Key Clinical Considerations) |

| LR-MDS with SF3B1 mutation and RS | Luspatercept | Category 1 | 用于ESA治疗失败或不适合后的贫血。与环状铁粒幼细胞表型强相关 。 |

| LR-MDS with isolated del(5q) | Lenalidomide | Category 1 | 对伴有del(5q)的贫血高效。需警惕共存的TP53突变,后者预示着较差的疗效和早期复发 。 |

| R/R MDS with IDH1 mutation | Ivosidenib | Category 2A | 为复发/难治性MDS患者提供了首个针对IDH1突变的靶向治疗选择 。 |

| R/R MDS with IDH2 mutation | Enasidenib | Investigational | 在AML中已获批,在MDS中的应用仍在研究中。可考虑临床试验 。 |

| MDS with TP53 mutation (especially HR-MDS) | Clinical Trial | Preferred | 标准疗法(HMA, Venetoclax)疗效差。Magrolimab, Eprenetapopt等在研药物结果不一。强烈推荐参加临床试验 。 |

| HR-MDS (defined by IPSS-M) | Allogeneic HSCT | Category 1 (for eligible patients) | 唯一可能治愈的疗法。对于携带高风险分子标志(TP53, ASXL1, RUNX1等)的合适患者,应尽早考虑 。 |

| HR-MDS (non-transplant candidates) | Hypomethylating Agents (Azacitidine, Decitabine) | Category 1 | 作为高风险患者的一线标准治疗,可改善血象并可能延缓AML转化 。 |

NCCN推荐类别:Category 1 = 基于高水平证据,专家组一致认可;Category 2A = 基于较低水平证据,专家组一致认可;Category 2B = 基于较低水平证据,专家组多数认可。

5. 结论与展望

对骨髓增生异常肿瘤(MDS)的认识在过去十年中发生了根本性的变革。MDS已从一个主要基于形态学描述的“综合征”,转变为一个由分子遗传学特征精确定义的“肿瘤” 。这一转变的核心驱动力来自于二代测序(NGS)技术的广泛应用,它揭示了MDS复杂的基因组图谱,并阐明了特定基因突变在疾病发生、发展和预后中的关键作用。

本文系统性地回顾了与MDS相关的关键基因及其功能,并总结了其对临床结局的影响。目前我们的主要认识如下:

-

- MDS是一种分子异质性疾病,由多条关键通路的遗传损伤驱动。RNA剪接体(SF3B1, SRSF2, U2AF1, ZRSR2)、表观遗传调控(TET2, DNMT3A, ASXL1, EZH2)、转录调控(RUNX1)和基因组守护(TP53)等通路的突变共同构成了MDS的发病基础。疾病的发生发展遵循一种层级演进模式,早期始发突变建立克隆优势,后续突变则驱动疾病表型并最终导致向AML的转化。

-

- 分子国际预后评分系统(IPSS-M)已成为预后评估的新金标准。通过整合31个基因的突变信息,IPSS-M显著提升了对患者生存和白血病转化风险的预测准确性,并对近半数患者进行了风险的重新分层。这一进展确立了在MDS初诊时进行全面的NGS基因检测,已成为实现精准风险评估和个体化治疗决策所不可或缺的强制性步骤。

-

- 遗传学信息在异基因HSCT中扮演着决策和监测的双重角色。高风险突变(如TP53, RUNX1, ASXL1)是筛选最需要接受治愈性移植疗法患者的关键依据,同时也是预测移植后复发风险的最强指标。利用这些突变作为分子标志物进行MRD监测,为实现抢先治疗、预防复发提供了前所未有的机遇。

-

- MDS的治疗已步入精准医学时代,但挑战与机遇并存。针对SF3B1突变的Luspatercept和针对IDH1突变的Ivosidenib等靶向药物的成功,证明了基于分子分型的治疗策略是可行的。然而,对于携带TP53等最常见不良预后突变的患者,目前仍缺乏有效的靶向疗法,这构成了当前临床上最严峻的挑战。

展望未来,MDS领域的研究将聚焦于以下几个方向:

-

- 攻克“不可成药”的靶点:开发针对TP53、ASXL1、RUNX1等高频、高危突变的新型疗法,是改善高风险MDS患者预后的关键。这可能涉及小分子药物、蛋白降解剂(PROTACs)、免疫疗法或创新的细胞治疗策略。

-

- 设计合理的联合治疗方案:基于对MDS发病机制的理解,设计能够同时靶向多个致病通路的联合用药方案,以期克服单药治疗的耐药性并增强疗效。例如,将表观遗传药物与靶向信号通路的抑制剂或免疫检查点抑制剂联合使用。

-

- 优化和普及MRD指导的治疗:进一步验证和标准化基于NGS的MRD检测技术,并将其整合到临床试验和常规实践中。通过MRD指导移植后干预、调整维持治疗强度,有望将MDS的治疗推向真正的个体化和动态化管理。

总之,分子遗传学已经重塑了我们对MDS的理解和管理。未来的进步将依赖于基础研究与临床转化的紧密结合,旨在将日益增长的基因组知识转化为能为每一位MDS患者带来更长生存和更高生活质量的有效疗法