1. TP53的生物学:基因组的守护者

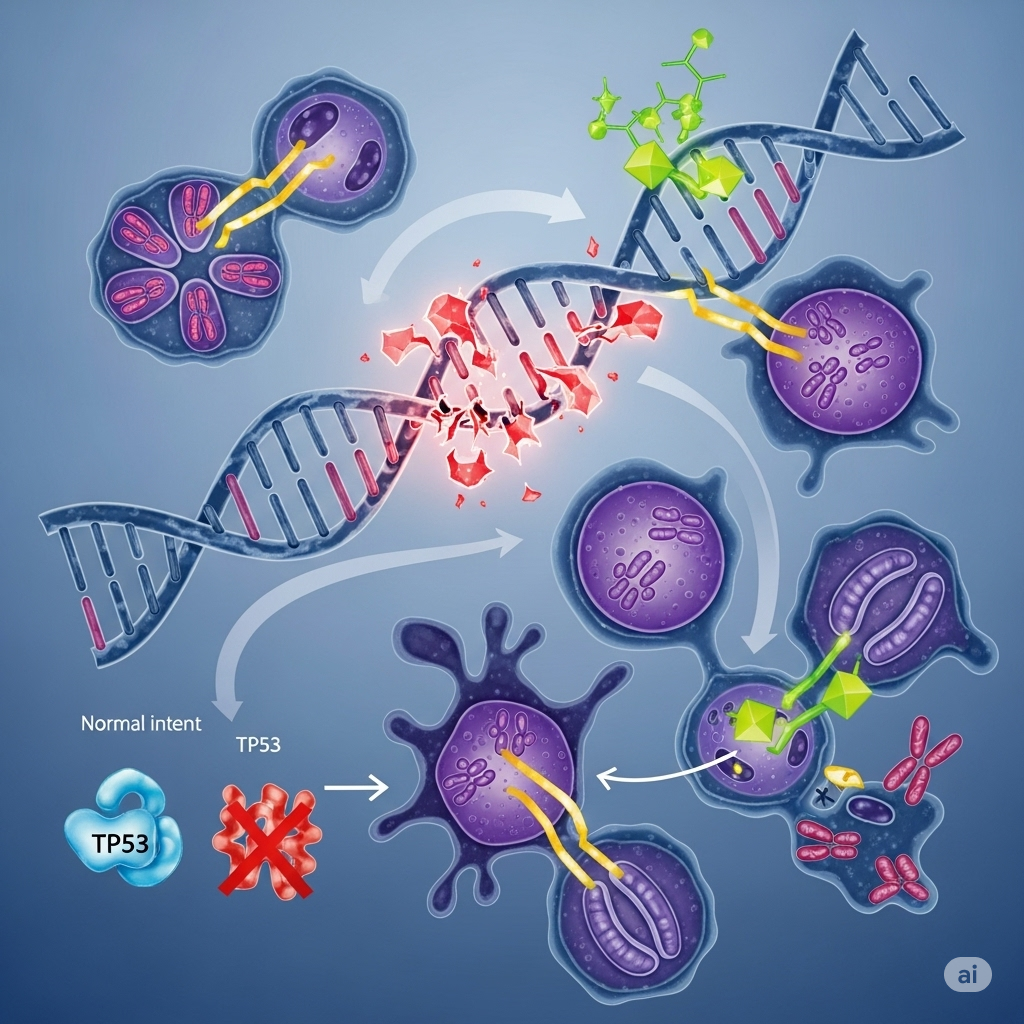

肿瘤蛋白p53(Tumor protein p53),由TP53基因编码,是细胞生物学中最核心的分子之一,被誉为“基因组的守护者” 。它在维护基因组完整性和防止肿瘤形成中扮演着不可或缺的角色。p53蛋白主要作为一种转录因子发挥作用,响应多种细胞内外的应激信号,如DNA损伤、缺氧、致癌基因激活和核苷酸耗竭,通过调控一个庞大的基因网络来决定细胞的命运 。

1.1 经典功能:细胞周期调控、DNA修复与细胞凋亡

野生型p53的核心功能是作为细胞防御体系的中央枢纽,精确地协调细胞周期停滞、DNA损伤修复和程序性细胞死亡(凋亡)这三大关键过程,从而防止受损DNA的遗传,维持基因组的稳定 。

细胞周期调控:当细胞遭遇DNA损伤时,p53被迅速激活。其最主要的功能之一是诱导细胞周期停滞,为细胞修复受损的DNA提供宝贵的时间窗口 。这一过程主要通过p53/p21信号轴实现。激活的p53能够上调其下游靶基因

CDKN1A的转录,该基因编码p21蛋白,一种强效的细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)抑制剂(CKI) 。p21蛋白通过抑制CDK4/6-cyclin D和CDK2-cyclin E复合物的活性,阻止视网膜母细胞瘤蛋白(RB)的磷酸化。这使得RB蛋白与E2F转录因子家族保持结合状态,抑制了E2F的活性,从而有效阻止细胞从G1期进入S期,实现了G1期检查点阻滞 。此外,p53/p21轴还能通过调控DREAM复合物(DP, RB-like, E2F and muti-vulval class B complex)来介导细胞周期停滞 。p53还可以通过影响14-3-3 Sigma (SFN)、Reprimo (RPRM)和GADD45等基因的转录来调控细胞周期 。

细胞凋亡(Apoptosis):如果DNA损伤过于严重而无法修复,p53则会启动细胞的自毁程序——凋亡,以清除这些潜在的恶性细胞 。p53通过多种机制诱导凋亡。在哺乳动物细胞中,p53能够激活一个庞大的促凋亡基因网络 。这包括激活线粒体(内源性)凋亡途径,通过上调BH3-only家族蛋白(如Puma、Noxa)和Bax的表达,促进线粒体外膜的通透性(MOMP),释放细胞色素c,最终激活caspase级联反应 。同时,p53也能激活死亡受体(外源性)凋亡途径,通过上调Fas和DR5等死亡受体的表达,使其在细胞表面聚集,招募并激活pro-caspase 8,进而激活下游的效应caspase蛋白(如caspase-3和-7),执行细胞凋亡程序 。

DNA修复:除了暂停细胞周期以便修复外,p53还直接参与DNA修复过程。它能够调控一系列参与DNA重组和修复的基因 。此外,p53可以被招募到DNA损伤位点,通过与修复蛋白的相互作用,促进DNA链断裂的修复,特别是在异染色质区域 。这种多方面的调控确保了基因组的稳定性和保真度。

1.2 p53应激反应网络:调控与激活动态

p53的活动受到一个精密的调控网络的严格控制,以确保其仅在必要时被激活,避免不当的细胞周期停滞或凋亡。

MDM2负反馈回路:在正常、无应激的细胞中,p53蛋白的水平非常低,其半衰期极短。这主要是由于其主要的负向调控因子——MDM2 E3泛素连接酶的存在 。MDM2能够与p53结合,促进其泛素化,并引导其通过蛋白酶体途径降解。同时,p53本身又能转录激活

MDM2基因,形成一个经典的负反馈回路,将p53的水平维持在“警戒”状态 。

激活的动态与“生死抉择”:当细胞受到DNA损伤等应激信号时,上游激酶如ATM(共济失调毛细血管扩张突变激酶)和CHK2会被激活,它们通过对p53进行磷酸化等翻译后修饰,抑制p53与MDM2的结合,从而使p53蛋白稳定并积聚在细胞核内 。p53的激活并非一个简单的“开/关”模式,而是一个复杂的动态过程。研究表明,在DNA损伤后,p53的水平可以呈现出一系列离散的脉冲式振荡 。这种脉冲的数量与DNA损伤的程度呈正相关。

这种动态激活模式背后隐藏着一个精密的细胞命运决策机制。细胞似乎通过“计数”p53脉冲的数量来评估损伤的严重程度和修复的进展. 对于可修复的轻微损伤,几个p53脉冲足以启动细胞周期停滞和DNA修复程序,细胞得以存活。然而,如果损伤持续存在且无法修复,经过一定数量的脉冲后,p53的激活模式会发生质变。通过进一步的翻译后修饰,如Ser-46位点的磷酸化,p53从一个“细胞周期逮捕者”转变为一个“细胞杀手” 。其浓度从脉冲式振荡转变为持续的高水平,这种“模拟信号”式的激活会强力驱动细胞走向凋亡。这一从“数字”到“模拟”的转换机制,确保了细胞不会因偶然的p53水平波动而过早启动凋亡,同时也保证了在面对无法挽回的损伤时能够果断地执行死亡程序。这一过程的复杂性揭示了

TP53突变可能不仅仅是简单地破坏一个功能,而是瓦解了整个细胞应激反应的决策中枢。

此外,p53的肿瘤抑制功能绝大多数是通过其作为转录因子的活性来实现的 。实验证据表明,那些导致p53转录活性完全丧失的突变会使其肿瘤抑制能力完全失效. 这意味着

TP53突变所带来的病理后果,主要是通过其下游靶基因网络的失调来介导的。因此,理解特定TP53突变如何改变其转录谱,是揭示其在MDS中具体致病机制的关键。

2. TP53突变在MDS中的起源与分子后果

在骨髓增生异常综合征(MDS)的背景下,TP53基因的突变并非一个孤立的遗传事件,而是疾病发生、发展和演化的核心驱动力之一。接下来我们深入探讨这些突变在MDS中的来源,它们如何从分子层面破坏p53的正常功能,并最终导致基因组的灾难性失稳。

2.1 TP53突变的病因学:体细胞、种系与治疗相关起源

TP53突变可以源于多种途径,其中体细胞突变是最常见的形式,但治疗相关的选择压力和遗传易感性也扮演了重要角色。

体细胞突变(Somatic Mutations):在绝大多数MDS病例中,TP53突变是后天获得的体细胞事件 。这些突变通常与衰老过程中的随机DNA损伤累积有关,因此TP53突变型MDS患者的诊断中位年龄较高,约为73岁 。随着年龄增长,造血干细胞(HSC)在不断复制过程中积累突变的风险增加,其中就包括TP53基因。

治疗相关MDS(Therapy-Related MDS, t-MDS):TP53突变在t-MDS中高度富集,其发生率高达30-40%,远高于de novo MDS的约10% 。这一现象背后存在着深刻的生物学机制。先前的化疗(如铂类药物、拓扑异构酶-II抑制剂)或放疗并非直接诱导TP53突变,而是扮演了“筛选者”的角色 。在治疗前,患者体内可能已经存在极低频率的、携带TP53突变的造血克隆。

当细胞毒性治疗对骨髓造成广泛的DNA损伤时,正常的造血细胞会通过p53通路启动细胞周期停滞或凋亡。然而,那些TP53功能受损的克隆由于无法有效感知或响应这种损伤,反而获得了强大的生存优势。它们在这次治疗“瓶颈”中存活下来并优先扩增,最终在数年后演变为t-MDS。因此,化疗过程实际上是对TP53突变克隆的一次强力正向选择。

种系遗传易感性(Germline Predisposition):虽然相对罕见,但携带TP53种系突变的个体(即Li-Fraumeni综合征患者)具有罹患多种癌症(包括髓系恶性肿瘤)的极高风险。此外,其他DNA损伤应答(DDR)通路基因的种系突变,如BRCA1/2,也被发现与TP53突变型t-MDS的风险增加有关,尤其是在接受了PARP抑制剂等靶向治疗后 。这表明,一个预先存在的、脆弱的基因组维持系统,会使得个体在受到后续治疗压力时,更容易筛选出TP53失活的恶性克隆。

2.2 分子病理生理学:从功能丧失到显性负向与功能获得效应

TP53突变通过多种复杂的分子机制破坏p53蛋白的功能,这些机制的差异决定了其病理后果的严重程度。

突变类型与分布:在MDS中,约75%的TP53突变是错义点突变,主要集中在编码DNA结合域(DBD)的外显子区域,特别是在一些“热点”密码子,如R175、R248和R273 。此外,无义突变、移码突变等截短型突变以及整个17号染色体短臂(17p)的缺失(del(17p))也是常见的失活方式 。

功能丧失(Loss-of-Function, LOF):这是最直接的后果。无论是截短突变导致蛋白无法合成,还是del(17p)导致基因拷贝丢失,都会造成p53功能的丧失 。当一个等位基因发生突变,另一个等位基因通过缺失或拷贝数中性杂合性丢失(cnLOH)而失活时,就构成了经典的“双等位基因失活”,导致细胞完全丧失野生型p53功能 。细胞因此无法在应激时启动细胞周期停滞和凋亡,对化疗产生内在抗性 。

显性负向效应(Dominant-Negative Effect, DNE):这是错义突变特有的、更为隐蔽的破坏机制 。野生型p53蛋白需要形成同源四聚体才能结合DNA并发挥转录因子功能。携带错义突变的p53蛋白虽然自身失去了转录活性,但它仍然保留了形成四聚体的能力。因此,突变的p53蛋白可以与来自健康等位基因的野生型p53蛋白掺杂在一起,形成无功能的异源四聚体,从而抑制了剩余野生型p53的功能 。这意味着,即使细胞中还存在一个正常的TP53等位基因,一个错义突变也足以严重削弱甚至废除整个p53通路的功能。

TP53突变克隆在化疗压力下会迅速扩增:恰恰在最需要p53发挥保护作用的时候,它的功能被突变蛋白有效地“劫持”和抑制了。

功能获得(Gain-of-Function, GOF):一些研究提出,某些热点错义突变不仅会丧失原有功能,还可能获得全新的、促进肿瘤进展的活性,例如促进细胞侵袭和迁移 。然而,在MDS/AML的背景下,越来越多的证据表明,DNE和LOF是其主要的致病机制,而GOF的临床意义尚存争议 。

2.3 基因组不稳定的驱动者:TP53突变与复杂核型的出现

TP53功能失活最直接、最致命的后果就是基因组稳定性的全面崩溃,这在细胞遗传学上表现为复杂核型的出现。

p53作为基因组的守护者,其失活意味着细胞失去了对DNA损伤的“哨兵”。损伤无法被有效感知和修复,细胞也不会因此停滞或凋亡,而是带着错误的遗传信息继续分裂。日积月累,这导致了染色体的大规模重排、断裂、缺失和易位 。

这种内在联系解释了为何TP53突变与复杂核型(定义为≥3种独立的染色体异常)之间存在如此强烈的关联,在TP53突变型MDS/AML中,复杂核型的发生率高达近80% 。常见的伴随异常包括-5/del(5q)、-7/del(7q)和-17/del(17p) 。其中,del(5q)与TP53突变的协同作用尤为重要,5q上多个抑癌基因(如CSNK1A1)的单倍剂量不足,可以与TP53功能丧失协同,赋予造血干细胞更强的生存优势 。

更深层次的机制揭示,TP53突变与基因组不稳定性之间可能存在一个恶性循环。初始的TP53功能障碍导致了第一批染色体异常的产生。这些异常本身(如其他抑癌基因的丢失或致癌基因的激活)又会构成新的细胞应激,在正常细胞中本应再次触发p53依赖的凋亡。然而,在p53功能受损的细胞中,这一防御机制失效,使得细胞能够耐受并累积更多的染色体畸变。这种不断升级的基因组混乱最终可能导致第二个TP53等位基因的完全失活(例如通过del(17p)),将细胞锁定在一个极度不稳定、快速演化的状态。这种“不稳定导致更不稳定”的前馈循环,是TP53突变型MDS呈现高度复杂甚至破碎性核型(Chromothripsis)的根本原因 。

表1:MDS中TP53突变的分子功能后果

| 改变类型 | 主要位置 | 分子后果 | 对p53蛋白的影响 | 关键细胞影响 |

| 错义突变 | DNA结合域(DBD) | 显性负向效应(DNE),功能丧失(LOF) | 产生稳定的突变蛋白,与野生型蛋白形成无功能的异源四聚体,抑制其DNA结合与转录活性。 | 在应激下无法启动细胞周期停滞和凋亡,内在化疗耐药,促进基因组不稳定。 |

| 截短型突变 | 基因各处 | 功能丧失(LOF) | 产生截短的、无功能的蛋白,或通过无义介导的降解导致蛋白不表达。 | 完全丧失p53的抑癌功能,包括细胞周期调控和凋亡诱导。 |

| 染色体缺失 (del(17p)) | 17p13.1 | 功能丧失(LOF) | 整个基因拷贝丢失,导致p53蛋白无法产生。 | 单倍剂量不足,或与另一等位基因的突变/失活共同导致双等位基因失活。 |

| 功能获得突变 | DNA结合域(DBD)热点 | 功能获得(GOF) | 突变蛋白获得新的、促进肿瘤的转录活性。 | 可能促进细胞侵袭、迁移和增殖(在MDS/AML中作用尚存争议)。 |

3. TP53突变型MDS的临床影响与预后分层

将TP53突变的分子病理学转化为临床实践,需要理解其如何塑造MDS的临床表型、定义一个独特的疾病亚型,并最终改变我们对患者预后的评估方式。近年来,对TP53等位基因状态的深入研究,彻底革新了MDS的风险分层体系。

3.1 定义一个独特的疾病实体:临床与血液学特征

随着分子诊断技术的发展,TP53突变型MDS已不再被视为普通MDS的一个简单变异,而是被公认为一个具有独特生物学和临床特征的独立疾病实体。在最新的2022年世界卫生组织(WHO)第五版分类和国际共识分类(ICC)中,TP53突变型髓系肿瘤(Myeloid neoplasm with mutated TP53)被正式确立 。

从临床表现来看,TP53突变型MDS通常与更高危的疾病特征相关。患者诊断时的年龄较大,骨髓原始细胞比例更高(常见于伴原始细胞增多的MDS,即MDS-EB),并且常伴有更严重的血细胞减少,尤其是血小板减少 。然而,值得注意的是,临床表型也存在一定的异质性。特别是在伴有del(5q)的MDS亚型中,一些研究发现,即使是TP53多位点失活的患者,在诊断时也未必表现出更严重的血细胞减少或更高的原始细胞比例 。这提示,疾病的临床表现是TP53突变与细胞遗传学背景及其他未知因素共同作用的结果。

从分子谱系来看,TP53突变型MDS的一个显著特征是其“纯粹性”。这类患者中,其他典型的MDS驱动基因(如ASXL1, RUNX1, SF3B1)的共突变频率非常低 。这并非意味着疾病的遗传背景“简单”,恰恰相反,它揭示了TP53失活这一事件的巨大致癌潜能。当p53这一核心防御中枢被摧毁后,细胞的恶性转化不再需要其他多个驱动突变的“协同攻击”。TP53突变本身就足以成为疾病的“主干事件”(truncal event),驱动后续的基因组不稳定和克隆演化。这种独特的分子景观,进一步巩固了其作为独立疾病实体的地位。

3.2 等位基因状态的关键作用:单等位基因 vs. 多位点TP53

对TP53突变预后价值的理解,近年来最重要的突破是认识到“有”或“无”突变是一个过于简化的二分法。真正的关键在于TP53的等位基因状态,即细胞中是否还保留有功能的野生型p53。

多位点(Multi-hit)TP53状态:这是预后最差的标志。其定义包括:存在两个或以上的TP53突变;或一个TP53突变伴随对侧等位基因的丢失(通过del(17p)或cnLOH);或根据不同标准,一个高变异等位基因频率(VAF)的突变(如WHO定义>50%,或ICC定义伴有复杂核型)。这种状态代表了p53功能的完全丧失(双等位基因失活),与经典的极差预后表型紧密相连:高度复杂的核型、快速向急性髓系白血病(AML)转化、对治疗的抵抗以及极短的总生存期 。

单等位基因(Monoallelic)TP53状态:指仅检测到一个TP53突变,且保留了另一个野生型等位基因。令人惊讶的是,大量研究证实,携带单等位基因突变的MDS患者,其临床结局(包括总生存期和治疗反应)与TP53野生型的患者并无显著差异 。这表明,单个

TP53突变本身不足以驱动MDS的恶性病程,它可能需要与其他驱动突变(如TET2)协同作用,或者等待第二个“打击”事件(如对侧等位基因丢失)的发生 。

VAF的连续谱与临界值:在单等位基因突变中,变异等位基因频率(VAF)成为了一个至关重要的连续变量。VAF反映了突变克隆在样本中所占的比例。多项独立研究发现,存在一个VAF的“临界值”,大约在20-23%之间 。当单等位基因突变的VAF低于此临界值时,患者的预后接近野生型;而当VAF高于此临界值时,其预后则急剧恶化,趋近于多位点失活的患者。这可能反映了突变p53蛋白的“剂量效应”:当突变克隆足够大,其产生的突变蛋白足以通过显性负向效应压制剩余的野生型p53功能时,恶性表型才会显现。

这一系列发现彻底改变了临床实践。对于一份包含TP53突变的NGS报告,临床医生必须进行更深层次的解读:评估是单等位基因还是多位点失活,并结合VAF、核型信息来综合判断,才能对患者做出准确的预后评估和风险分层。

3.3 精炼预后:分子IPSS(IPSS-M)与TP53的权重

传统的MDS预后评分系统,如修订版国际预后评分系统(IPSS-R),主要依赖于骨髓原始细胞比例、血细胞减少的严重程度和细胞遗传学核型这三大临床参数 。尽管IPSS-R在过去十年中是金标准,但它并未整合基因突变信息,限制了其在分子时代对个体患者预后预测的精确性。

**分子国际预后评分系统(IPSS-M)**的诞生标志着MDS风险分层进入了一个新纪元。IPSS-M整合了IPSS-R的临床参数以及一个包含31个关键基因的分子突变谱,显著提升了预后预测的准确性 。与IPSS-R相比,IPSS-M能够对高达46%的患者进行风险等级的重新划分,提供了更为精准的个体化预后信息 。

在IPSS-M模型中,TP53多位点(TP53multi)状态被赋予了所有分子变量中最强的负向预后权重 。这一事实从数学上证实了TP53双等位基因失活在MDS疾病进展中的核心驱动地位。IPSS-M将患者分为六个更精细的风险组(极低、低、中低、中高、高、极高危),并且该模型同样适用于原发性及治疗相关性MDS 。多项独立的外部验证研究,包括在不同地域和治疗背景下的人群中,都证实了IPSS-M相较于IPSS-R具有更优的预后区分能力,尤其是在老年患者群体中 。

一个深刻的转变在于,TP53多位点失活型髓系肿瘤的生物学行为是如此独特和凶险,以至于传统的MDS与AML之间以20%原始细胞为界的划分标准,在这种情况下显得意义不大 。无论原始细胞是15%(MDS-EB2)还是25%(AML),携带TP53多位点失活的患者都面临着同样 dismal 的预后,中位生存期均在5-10个月左右 。这正是新版WHO和ICC分类将其统一归为“

TP53突变型髓系肿瘤”这一独立实体的根本原因。这要求临床医生和研究者转变观念:对于这类患者,决定其命运的不是形态学上的原始细胞计数,而是其分子层面的基因组状态。治疗决策,如临床试验入组资格和移植时机的选择,应更多地基于其分子分型,而非固守于传统的MDS/AML界限。

表2:MDS中TP53等位基因状态和VAF的预后意义

| TP53状态 | 典型核型 | 共突变负荷 | IPSS-M影响 | 中位OS(约) | AML转化风险 |

| 野生型 | 正常/简单 | 中等 | 中性 | > 3.5 年 | 低 |

| 单等位基因 (VAF <20%) | 正常/简单 | 高 | 中性/轻微 | ~2.5 – 3.5 年 | 低/中 |

| 单等位基因 (VAF ≥20%) | 复杂 | 中/低 | 强负向 | ~0.8 – 1.5 年 | 高 |

| 多位点 (双等位基因) | 复杂/单体 | 极低 | 极强负向 | ~9 个月 | 极高 |

4. TP53突变型MDS的治疗格局

治疗TP53突变型MDS是血液肿瘤领域最具挑战性的任务之一。由于其内在的治疗抗性,标准疗法效果甚微,而靶向和免疫疗法的开发也屡遭重挫。本节将系统评估现有及在研的治疗策略,并剖析其成功或失败背后的分子逻辑。

4.1 常规疗法:内在抗性的挑战

TP53突变型MDS的核心治疗困境在于其内在的抗性机制。大多数传统的细胞毒性化疗药物,其杀伤效应在很大程度上依赖于诱导DNA损伤,进而激活一个功能完整的p53通路来启动细胞凋亡 。当p53通路被破坏时,肿瘤细胞便对这些药物产生了天然的“免疫力”。

4.1.1 去甲基化药物(阿扎胞苷、地西他滨):有限且短暂的疗效

去甲基化药物(Hypomethylating agents, HMAs),如阿扎胞苷和地西他滨,是高危MDS的标准一线治疗方案。出人意料的是,在TP53突变患者中,HMAs仍能诱导一定比例的缓解。多项研究报告的总缓解率(ORR)在40-50%之间,在某些特定方案下(如10天疗程的地西他滨),甚至可以观察到极高的原始细胞清除率 。

然而,这种缓解通常是“肤浅”且“短暂”的。首先,尽管形态学上可能达到缓解,但通过高深度测序检测,TP53突变克隆往往持续存在,极少能达到深度的分子学缓解 。其次,缓解的持续时间极其有限,中位缓解持续时间(DOR)通常只有5-6个月 。这意味着患者在短暂获益后会迅速复发或进展。最终,尽管HMAs能带来暂时的临床改善,但它们未能显著改变这类患者的总体命运,中位总生存期(OS)仍徘徊在6-12个月的极低水平,与历史数据相比无明显改善 。

4.1.2 来那度胺的复杂角色:疗效与克隆选择

来那度胺在伴有独立del(5q)的MDS亚型中显示出卓越的疗效,这类患者在诊断时通常为TP53野生型 。然而,对于TP53突变,来那度胺的作用却是一把双刃剑。

一方面,在一些研究中,特别是在低剂量应用时,来那度胺似乎能够诱导TP53突变患者的细胞遗传学缓解,甚至降低TP53突变克隆的大小,且未观察到明显的克隆演化 。这提示其可能存在一定的治疗窗口或剂量依赖效应。

但另一方面,越来越多的证据揭示了其“阴暗面”。多项研究证实,来那度胺的治疗过程会对骨髓微环境施加一种独特的选择压力,能够特异性地促进预先存在的、携带Trp53突变的造血干/祖细胞(HSPC)的生存和扩增 。其机制可能与来那度胺通过降解CK1α蛋白来发挥作用有关,而

Trp53突变细胞对这种效应不敏感,从而获得生存优势 。临床上,这表现为在来那度胺治疗期间,部分患者会出现TP53突变的从无到有(treatment-emergent)或原有微小克隆的显著扩张,这通常与治疗失效和疾病向AML进展密切相关 。这一发现对临床实践提出了严峻警示:在使用来那度胺治疗,特别是长期使用时,必须对患者进行连续的分子学监测,以警惕TP53突变克隆的崛起 。

4.2 在研与新型治疗策略

由于常规疗法的失败,研究者们将希望寄托于能够直接针对TP53突变或利用其下游病理特征的新型疗法。然而,这条道路同样充满荆棘。

4.2.1 重启p53:Eprenetapopt (APR-246)的临床之旅

作用机制:Eprenetapopt是一种小分子前药,在体内转化为活性物质MQ(亚甲基奎宁环酮)。MQ能够与突变p53蛋白中的半胱氨酸残基共价结合,通过热力学稳定作用,促使其恢复到具有生物活性的野生型构象,从而重启细胞凋亡程序。此外,它还能通过消耗谷胱甘肽来增加细胞内的氧化应激,进一步促进肿瘤细胞死亡 。

早期希望:在Ib/II期临床试验中,eprenetapopt联合阿扎胞苷在TP53突变型MDS和低原始细胞AML患者中取得了令人振奋的结果。ORR高达71-73%,完全缓解(CR)率达到44-50%,中位OS延长至10.8-12.1个月,显著优于单用阿扎胞苷的历史数据 。更重要的是,部分患者实现了TP53突变的分子学清除 。

关键性失败:基于这些鼓舞人心的数据,一项大规模的国际多中心III期随机对照试验启动,旨在确证eprenetapopt+阿扎胞苷的优效性。然而,2020年底公布的结果显示,该试验未能达到其主要终点。尽管联合治疗组的CR率(33.3%)在数值上高于阿扎胞苷单药组(22.4%),但差异未达到统计学显著性(p=0.13) 。这一结果给该领域带来了巨大打击,也使得p53“重启剂”的前景蒙上了一层阴影。

4.2.2 免疫调节疗法:靶向CD47的Magrolimab及后续探索

作用机制:CD47是肿瘤细胞表面广泛表达的一种“别吃我”信号,通过与巨噬细胞表面的SIRPα受体结合,抑制巨噬细胞的吞噬作用。Magrolimab是一种抗CD47单克隆抗体,通过阻断CD47-SIRPα的相互作用,解除抑制,使巨噬细胞能够识别并吞噬肿瘤细胞 。阿扎胞苷能够上调肿瘤细胞表面的“吃我”信号(如钙网蛋白),与magrolimab产生协同作用。

早期希望:在Ib期试验中,magrolimab联合阿扎胞苷在TP53突变型AML和MDS患者中同样显示出非常高的缓解率和良好的应用前景 。

关键性失败:然而,与eprenetapopt的命运相似,magrolimab的III期临床开发计划(包括针对TP53突变AML的ENHANCE-2研究和针对MDS的ENHANCE研究)也因未能显示出足够疗效和存在安全性担忧而被终止 。

这两大明星分子的相继失败,深刻地揭示了TP53突变型髓系肿瘤的极端复杂性和抗性。这表明,单一通路的靶向干预,无论是重启p53还是解锁巨噬细胞,可能都不足以克服由p53缺失所导致的、多维度的生存和免疫逃逸机制。未来的希望可能在于更复杂的联合用药策略。

4.2.3 新兴药物与进行中的临床试验

Venetoclax:BCL-2抑制剂venetoclax联合HMA已成为不适合强化疗AML患者的标准方案,但在TP53突变亚组中,其带来的生存获益微乎其微,中位OS与单用HMA无异 。VERONA等III期试验正在评估其在MDS中的作用,但对其在TP53突变亚组中的前景不容乐观 。

其他免疫靶点:鉴于magrolimab的挫折,研究转向了其他免疫检查点和免疫细胞激活剂。包括靶向SIRPα的融合蛋白(TTI622)、双功能抗体(如同时激活T/NK细胞的DSP-107)、CAR-T/NK细胞疗法、以及靶向其他髓系抗原的双特异性抗体等 。

靶向其他细胞通路:考虑到TP53突变细胞在DNA复制过程中存在固有的“复制压力”,靶向ATR激酶的抑制剂(如AZD6738)联合地西他滨在临床前模型中显示出对TP53突变AML的协同杀伤作用,相关临床试验正在探索中 。此外,PLK4抑制剂、CDK9抑制剂以及靶向CD33的放射性同位素偶联药物(Lintuzumab-Ac-225)等也在早期临床试验中进行评估 。

表3:TP53突变型MDS/AML中关键新型疗法的临床试验总结

| 药物 (机制) | 联合用药 | 试验/NCT# | 阶段 | 关键疗效结果 (CR%, 中位OS) | 当前状态/关键信息 |

| Eprenetapopt (p53重启剂) | 阿扎胞苷 | NCT03072043 | Ib/II | CR 50% (MDS), OS 12.1月 | 早期数据积极,显示高缓解率。 |

| Eprenetapopt (p53重启剂) | 阿扎胞苷 | NCT03745716 | III | CR 33.3% (vs 22.4%), OS无显著差异 | 未达到主要终点,开发受挫。 |

| Magrolimab (抗CD47抗体) | 阿扎胞苷 | NCT03248479 | Ib | 在TP53突变AML中显示高缓解率 | 早期数据积极,为III期开发提供依据。 |

| Magrolimab (抗CD47抗体) | 阿扎胞苷 | ENHANCE-2 (NCT04778397) | III | N/A | 因无效性和安全性问题被终止。 |

| Venetoclax (BCL-2抑制剂) | 阿扎胞苷 | VIALE-A (事后分析) | III | 对TP53突变亚组OS获益甚微 (5-7月) | 在TP53突变人群中疗效不佳。 |

| Venetoclax (BCL-2抑制剂) | 阿扎胞苷 | VERONA (NCT04401748) | III | N/A | 正在进行中,评估在MDS中的作用。 |

| TTI622 (SIRPα-Fc融合蛋白) | 阿扎胞苷 | NCT03530683 | I | N/A | 早期开发中,旨在避免抗CD47抗体的血液学毒性。 |

5. TP53突变型MDS患者的造血干细胞移植

异基因造血干细胞移植(Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation, allo-HSCT)是目前唯一有可能治愈包括TP53突变型在内的高危MDS的治疗手段 。然而,这一强有力的武器在面对TP53突变这一劲敌时,其效能也大打折扣。本节将深入剖析移植在这一特殊患者群体中的疗效、挑战以及优化策略。

5.1 移植的困境:治愈潜力与高复发风险的博弈

Allo-HSCT的核心治疗机制在于,通过清髓性预处理(化疗/放疗)清除患者体内的恶性克隆,并植入健康的供者造血系统,利用供者免疫细胞产生“移植物抗白血病”(Graft-versus-Leukemia, GvL)效应来清除残余的肿瘤细胞。

然而,对于TP53突变型MDS患者,移植后的结局远不尽如人意。其根本原因在于极高的移植后复发率 。一项荟萃分析显示,

TP53突变AML患者移植后的合并2年总生存率(OS)仅为约30%,而合并复发率则高达61% 。这表明,无论是大剂量的预处理化疗还是GvL效应,都常常难以根除具有内在抗性的TP53突变克隆。特别是当TP53突变与复杂核型并存时,预后更为凶险,3年OS可能低至10% 。

尽管绝对生存数据令人沮丧,但移植的价值仍不应被完全否定。多项基于“生物学分配”(即根据有无合适供者进行分组)的前瞻性研究提供了更高质量的证据。这些研究一致表明,对于高危MDS患者(包括TP53突变亚组),有供者并最终接受移植的患者,其长期生存率显著优于那些没有供者而只能接受非移植治疗的患者。例如,一项研究显示,TP53突变患者移植后3年OS为23%,而未移植组仅为11% 。这证实了allo-HSCT仍然是这类患者最有希望的治疗选择,为其提供了一线生机。

一个值得关注的统计学问题是“永生时间偏倚”(immortal time bias)。在回顾性研究中,能够成功接受移植的患者,必须首先存活足够长的时间(以完成供者寻找、配型和移植前准备),这段时间他们是“不会死亡”的。而非移植组则包含了那些早期死亡、根本没有机会接受移植的患者。这种内在的选择偏倚会高估移植的疗效。当通过统计学校正这种偏倚后,移植的生存优势虽然仍然存在,但幅度会有所减小 。这提醒我们在解读回顾性数据时需保持审慎,并更加重视前瞻性研究的结论。

5.2 优化移植前条件:缓解状态与预处理强度的作用

为了提高移植成功率,研究者们致力于优化移植前的各项条件,其中移植前缓解状态和预处理方案的强度是两大核心议题。

移植前缓解状态:理论上,在移植前将肿瘤负荷降至最低,特别是达到深度的分子学缓解(即清除TP53突变克隆),应能改善移植结局。确实有研究表明,移植前TP53突变清除的患者预后更好 。然而,在临床实践中,要实现这一点极为困难。由于

TP53突变克隆的顽固性,大多数患者即使在形态学上达到完全缓解(CR),其骨髓中仍可检测到TP53突变(即MRD阳性)。更有争议的是,近期一项回顾性研究提出,对于

TP53突变型MDS,移植前接受细胞减灭治疗(化疗或HMA)与仅接受最佳支持治疗(BSC)的患者相比,移植后的生存并无差异 。这向传统“移植前先减负”的观念提出了挑战,提示对于这类化疗抗性的疾病,移植前治疗的价值可能有限,尽早移植或许更为关键。

预处理强度:关于预处理方案的选择,清髓性预处理(Myeloablative Conditioning, MAC)与减低强度预处理(Reduced-Intensity Conditioning, RIC)之争尤为激烈。MAC的抗白血病作用更强,但毒性更大,非复发死亡率(NRM)更高;RIC则反之。

- 一些证据支持MAC。一项随机对照试验的事后分析显示,在移植前可检测到分子突变的MDS患者中,接受MAC的患者复发率显著低于接受RIC的患者 。

- 然而,另一些证据则指向相反的结论。一项研究发现,在TP53突变持续存在的患者中,接受MAC的患者生存率反而显著差于接受RIC的患者,这可能是因为在预后本已极差的群体中,MAC的巨大毒性抵消甚至超过了其抗肿瘤获益 。

这种矛盾的结果表明,目前尚无统一的最佳预处理方案,选择应个体化,综合考虑患者年龄、合并症、疾病状态以及供者来源等多种因素。

5.3 移植后维持治疗:预防复发的新前沿

鉴于移植后复发是导致治疗失败的首要原因 ,移植后采用维持治疗来清除微小残留病(MRD)并预防复发,已成为当前研究的重中之重。

基于HMA的维持治疗:移植后预防性使用阿扎胞苷(有时联合venetoclax)的策略正在被积极探索。早期研究显示,这种维持治疗的安全性可控,并在高危MDS/AML患者中显示出令人鼓舞的生存数据 。

Eprenetapopt联合阿扎胞苷维持治疗:尽管eprenetapopt在一线治疗的III期试验中失败,但其在移植后维持治疗场景中却重燃希望。一项II期研究评估了eprenetapopt联合阿扎胞苷用于TP53突变患者移植后维持治疗。结果非常积极:1年无复发生存率(RFS)约为60%,1年OS高达79%,中位OS达到了20.6个月 。这些数据显著优于历史对照中约30%的1年RFS,为该策略提供了强有力的支持,并促使其进入III期临床验证阶段。

MRD监测指导治疗:随着超高灵敏度测序技术(如Duplex Sequencing)的应用,移植后对TP53突变进行MRD监测正在成为一个强大的预后预测和治疗指导工具 。研究显示,在维持治疗结束后能够达到

TP53 MRD阴性的患者,其OS和RFS显著优于MRD阳性的患者 。这为未来的个体化维持治疗提供了思路:可以根据MRD状态来决定维持治疗的持续时间,对MRD转阳的患者进行抢先治疗,或对持续MRD阴性的患者考虑停药,以减少毒性和经济负担。

表4:TP53突变型MDS的异基因HSCT结局

| 移植策略 | 1年OS | 2/3年OS | 1年RFS/PFS | 累积复发率 | 关键研究发现/注意事项 |

| 总体Allo-HSCT (汇总数据) | ~62% | ~30% (2年) | ~42% | ~51-61% | 尽管绝对值不佳,但仍优于非移植治疗。复发是主要失败原因。 |

| Allo-HSCT with RIC | N/A | N/A | N/A | N/A | 在TP53持续存在的患者中,可能比MAC有更好的OS。 |

| Allo-HSCT with MAC | N/A | N/A | N/A | N/A | 在MRD阳性患者中可能降低复发风险,但在TP53持续存在的患者中可能增加死亡风险。 |

| Allo-HSCT + Eprenetapopt/AZA维持 | ~79% | OS中位数20.6月 | ~60% | ~38% (1年) | II期研究结果非常积极,显著改善了历史结局,III期试验正在进行。 |

| Allo-HSCT + HMA/Ven维持 | N/A | ~67% (2年) | ~59% (2年) | ~41% (2年) | 早期研究显示安全且有效,但缺乏大型随机对照数据。 |

6. 未来何在

对TP53突变型MDS的深入研究揭示这个由于基因守护者失效所引发的、极具挑战性的疾病谱。从分子机制的解析到临床治疗的反复试验,我们积累了宝贵的经验和教训。

6.1 TP53突变型MDS综合诊疗

基于现有证据,可以为TP53突变型MDS患者构建一个风险适应性的诊断和治疗路径。

诊断与分型:

- 强制性分子检测:所有新诊断的MDS患者都应接受包括TP53在内的多基因NGS检测,这已成为诊断工作的基本要求 。

- 精确定位等位基因状态:诊断的核心不仅仅是发现TP53突变,而是要精确判断其等位基因状态(单等位基因 vs. 多位点失活)和VAF。这需要结合NGS数据、拷贝数变异分析(如del(17p)或cnLOH)和细胞遗传学核型。

风险分层:

- 应用IPSS-M:必须使用IPSS-M进行预后评估,因为它整合了分子信息,提供了比IPSS-R更准确的风险分层 。

- 识别“超高危”群体:应清醒地认识到,TP53多位点失活状态本身就定义了一个“超高危”的疾病类别,其预后独立于且超越了传统的原始细胞计数标准 。

治疗决策:

- 临床试验优先:对于所有TP53突变型患者,在每一个治疗决策点(一线治疗、移植前桥接、移植后维持),都应将参加临床试验作为最高优先级的选择 。这是因为标准疗法效果极差,而试验提供了接触潜在更有效新药的机会。

- 适合移植的患者:对于年龄和身体状况适合移植的TP53多位点失活患者,应尽早转诊至移植中心,并尽快实施allo-HSCT 。移植前的桥接治疗(如HMA)是否能带来生存获益尚存争议,不应因此延误移植时机。

- 移植后管理:对于接受移植的患者,应考虑参加移植后维持治疗的临床试验(如基于eprenetapopt或HMA的方案),并进行连续的MRD监测以指导治疗 。

- 不适合移植的患者:对于不适合移植的患者,治疗选择非常有限。可以考虑HMA为基础的治疗以期获得短暂的疾病控制和姑息效果,但必须与患者进行充分沟通,明确其缓解率低、持续时间短的现实 。

6.2 未解之谜与未来研究方向

尽管我们对TP53突变型MDS的认识已大为加深,但仍有众多关键问题亟待解决。整个领域在经历了eprenetapopt和magrolimab等高调III期试验的失败后,正在进行一次痛苦但必要的反思与重新校准 。这表明,针对这一复杂疾病,寻找单一“魔法子弹”的时代可能已经过去,未来的突破很可能来自于对疾病生物学更深层次的理解和更复杂的联合治疗策略。

如何提升移植疗效?

- 移植前MRD清除:如何设计有效的移植前治疗方案,以可靠地清除TP53突变克隆?这是提高移植成功率的关键瓶颈。

- 优化预处理方案:需要通过前瞻性随机试验来明确MAC与RIC在不同TP53突变亚型和患者特征中的优劣。或许,含有地西他滨等新型药物的预处理方案能带来改善 。

- 验证维持治疗:II期试验中看到的移植后维持治疗的巨大潜力,是否能在III期随机对照试验中得到证实?这是当前最受期待的研究方向之一。

下一代新型疗法在何方?

- 多靶点联合:鉴于单一通路靶向的失败,未来的策略将更多地转向多药联合。例如,将p53重启剂、免疫检查点抑制剂、细胞周期抑制剂或靶向其他生存通路的药物进行组合,以期通过协同作用克服耐药性。

- 免疫疗法的革新:CAR-T/NK细胞疗法、双特异性抗体等更强大的免疫疗法正在进入早期临床试验,它们能否有效识别并清除TP53突变的髓系肿瘤细胞,是未来的一个重要看点 。

- 利用合成致死:探索TP53突变细胞特有的脆弱性,例如其对复制压力的敏感性,为ATR抑制剂等靶向药物的应用提供了“合成致死”的理论基础 。

能否早期干预和预防?

- 研究发现,TP53突变的克隆性造血(CH)状态可能在MDS诊断前数年就已经存在 。这为早期干预和预防开辟了一个全新的窗口。未来的研究需要开发更灵敏的检测方法来识别这些高危CH人群,并探索是否能通过某些干预措施(如改变生活方式、使用低毒性药物)来阻止其向恶性疾病的演化。

理解突变的异质性:

- 我们已经知道“多位点”与“单等位基因”的巨大差异,但更深层次的异质性依然存在。不同的错义突变、截短突变、热点突变在功能上是否有细微但关键的区别? 解答这些问题,将使我们能够从“

TP53突变”这一笼统的标签,走向真正基于特定突变功能的个体化精准治疗。

最终,对TP53突变型MDS的管理理念正在发生根本性转变。目标不再仅仅是追求形态学上的“缓解”,而是实现对恶性克隆的持久“控制”。以高灵敏度MRD监测为核心,通过长期的、动态调整的维持治疗,将这种急性致死性疾病转变为一种可控的慢性状态,这或许是我们在可预见的未来最现实也最充满希望的奋斗方向。